前回に引き続き、犬の鼻について。

「犬は息を『吸う』と同時に『吐く』ことが出来る」という。(前回の記事)

しかし、果たしてどのようなメカニズムでそれが可能なのかが分からずじまいであった。

今回はそのメカニズムをご紹介できる。

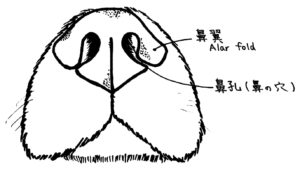

犬の鼻の基本構造

左:正面からの絵。鼻翼(小鼻)は人間と違い、独特な形。

右:横からの絵。左右にスリット(開口部/切れ込み)がある。

「吸う」と「吐く」が同時にできる 仕組み

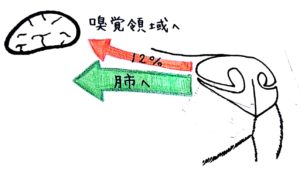

吸気の行き先

鼻から吸い込んだ空気は(吸気)、行き先が2つに分かれる。

ひとつは肺へ。

もうひとつは脳につながる嗅覚領域へ進む。

1回の吸気のうち、12%もの空気が嗅覚領域へ直行する。

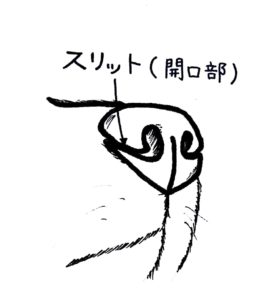

スリットからの排気

犬の鼻の両側には、スリット(開口部)がある。

その両側のスリットから排気ができる。(空気を吐き出せる。)

吸った空気を両側のスリットから排気している間も、鼻の中にはニオイの分子が残ったまま。排気中もニオイを感知・分析していられる。

人間の場合は、排気のためのスリットはない。空気を吸った道と同じ道を通って排気する。

せっかく吸い込んだニオイ分子も一緒に出て行ってしまう。

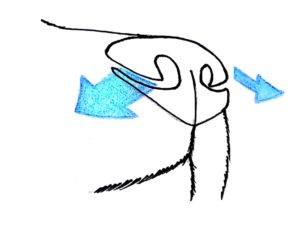

排気が作る気流で効率アップ

スリットから出せる排気。ただ単に空気を排出しているだけではない。

なんとこの排気、空気の渦を作る。巻き上げられた空気は周囲のニオイを集める。

つまり排気が周囲のニオイ分子をかき集め、さらなるニオイを鼻に送り込むために役立つ。

ちょうど人間が、ニオイを嗅ごうとして手で仰ぎ、ニオイを鼻の中へ送り込むのと似ている。

最大で30回の連続吸気

この呼吸は最大で連続30回 行える。

但し、この呼吸をしている間は通常の呼吸は阻害されている。

つまり、ニオイを分析するための呼吸をしている間は、通常の呼吸は出来ていない。

常に「吸う」と「吐く」を同時に行う呼吸をしているわけではない。

これらが「吸う」と「吐く」を同時にできるメカニズム。

人間の場合は大抵、一度 吸ったら、吐く。

たとえ「ニオイを嗅ぎたいから」と何回か連続で吸ったとしても、排気のためのスリットがないため、すぐに苦しくなり息を吐き出すことになる。

その他

スリットを閉じられる

鼻の両側にあるスリットを自由に閉じることが出来る。

片方ずつ別々に閉じることが出来るのだ。

これによって、感知したニオイがどちらの鼻の穴から入ってきたのか、どちらの方向からのものなのかをピンポイントで探ることが出来る。

同時にできない パンティング と スニッフィング

パンティングとは、犬が口を開けてハアハアとあえぎ、体温調節をすること。体温を下げるために行なっている。

スニッフィングとはニオイを嗅ぐこと。

この2つ、同時に行うことはできない。

つまり、夏場、暑い環境での嗅覚を使った捜索の仕事は精度が落ちる。

そして何より、犬にとって負担が大きい、重労働なのである。

参考・参照文献

・Medical Detection Dogsより The Dog’s Nose

・Daily Dog Discoveriesより Five Fascinating Facts About Your Dog’s Nostrils

まとめ

犬はニオイを嗅ぎ、分析する際、通常の呼吸をやめて独特な呼吸に切り替える。

その呼吸とは

ニオイを最大限に収集し、迅速に分析できるように連続して吸い込む。

連続して吸い込むことを可能にするため、排気は鼻の横のスリットから行う。

気温が高い環境下での嗅覚を使った仕事は、特に重労働となるため、体温調節の工夫をしてあげる必要がある。